L'adolescence est une période de transformation physiologique majeure où les différences entre les sexes deviennent particulièrement visibles. Entre modifications hormonales et poussées de croissance, les corps des jeunes de 13 ans connaissent des évolutions à la fois rapides et variables. Cette phase de développement, caractérisée par une série de changements complexes, marque le passage progressif de l'enfance vers l'âge adulte, avec des spécificités propres aux filles et aux garçons.

Données anthropométriques des adolescents de 13 ans

La croissance des adolescents suit des trajectoires différentes selon le sexe, des variations qui s'expliquent par des mécanismes biologiques précis. Les courbes de référence, mises à jour en 2018 grâce à l'analyse d'environ 5 millions de mesures provenant de 261 000 enfants âgés de 0 à 18 ans, permettent de situer avec précision le développement normal d'un jeune de 13 ans. Ces outils statistiques constituent une base essentielle pour comprendre les tendances séculaires qui montrent une évolution de la taille moyenne au fil des générations.

Statistiques mondiales sur la taille des garçons à 13 ans

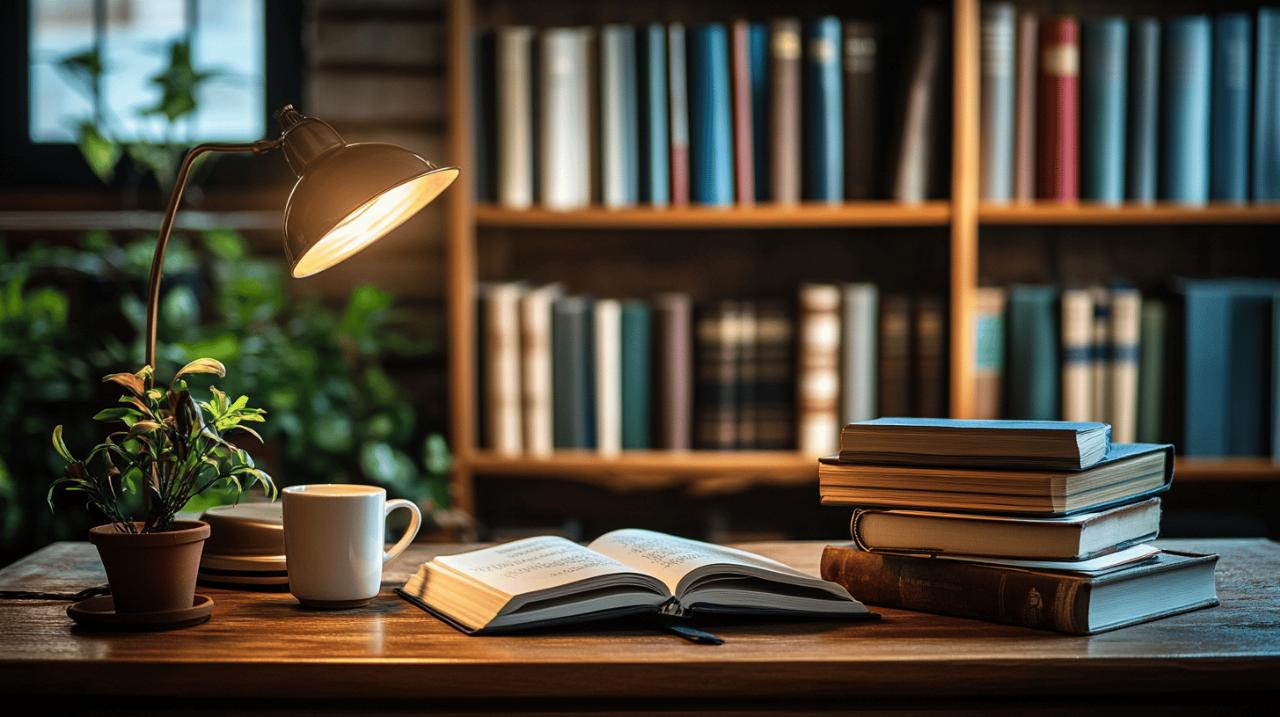

À l'âge de 13 ans, les garçons se trouvent généralement dans une phase de croissance régulière, mais pas encore à leur pic maximal qui surviendra plus tard. Cette période correspond souvent aux prémices de leur poussée pubertaire. Leur développement est marqué par une grande variabilité individuelle, certains ayant déjà entamé leur pic de croissance tandis que d'autres connaîtront cette accélération plus tardivement. Les facteurs socio-économiques jouent un rôle non négligeable dans ces différences, créant des variations géographiques notables. On observe notamment en France une hétérogénéité selon un gradient nord-est/sud-ouest, démontrant l'influence de l'environnement sur la génétique.

Valeurs moyennes de croissance chez les filles de 13 ans

Les filles de 13 ans se trouvent généralement à un stade plus avancé de leur développement pubertaire que les garçons du même âge. Beaucoup d'entre elles ont déjà atteint leur pic de croissance qui survient habituellement vers 10-11 ans et se poursuit jusqu'à la ménarche. Cette dernière marque souvent le ralentissement progressif de la croissance staturale, qui s'arrêtera généralement entre 14 et 16 ans. Les études longitudinales montrent que l'âge des premières règles a diminué au fil des décennies, bien que cette évolution semble se stabiliser dans les pays industrialisés. Cette précocité relative s'explique par l'amélioration des conditions de vie, notamment nutritionnelles, mais aussi par des facteurs environnementaux complexes.

Facteurs biologiques influençant les différences de taille

La croissance à l'adolescence résulte d'interactions complexes entre prédispositions génétiques et facteurs environnementaux. Les études sur des jumeaux ont permis d'estimer l'héritabilité de la taille entre 0,60 et 0,95, soulignant l'importance du patrimoine génétique. Cependant, l'expression de ces gènes reste fortement modulée par les conditions de vie, l'alimentation et d'autres facteurs externes. Cette combinaison explique pourquoi les enfants peuvent avoir des tailles différentes de celles prédites par la simple moyenne des tailles parentales.

Rôle des hormones dans la croissance à la puberté

La puberté déclenche une cascade hormonale qui transforme profondément le corps des adolescents. L'hormone de croissance joue un rôle central dans ce processus, en synergie avec d'autres acteurs comme l'IGF-1, les hormones thyroïdiennes et l'insuline. Chez les garçons, la testostérone stimule fortement la croissance osseuse et musculaire, tandis que chez les filles, les œstrogènes contribuent initialement à la poussée de croissance avant de provoquer la soudure des cartilages de conjugaison. La leptine, produite par le tissu adipeux, intervient également dans la régulation de ce système complexe, établissant un lien entre la masse adipeuse et le déclenchement de la puberté. Cette neuroendocrinologie délicate explique les différences observées entre filles et garçons.

Chronologie du pic de croissance selon le sexe

Le dimorphisme sexuel dans la croissance s'explique largement par le décalage temporel du pic pubertaire. Chez les filles, cette accélération survient généralement entre 10 et 11 ans, aboutissant à un gain d'environ 25 cm durant toute la période pubertaire. Pour les garçons, le pic de croissance est non seulement plus tardif, débutant vers 12 ans, mais aussi plus ample et plus étendu dans le temps, leur permettant de gagner environ 30 cm jusqu'à la fin de leur croissance vers 16-17 ans. Cette différence de chronologie explique pourquoi, à 13 ans précisément, certaines filles peuvent temporairement dépasser les garçons en taille, avant que ces derniers ne les rattrapent puis les dépassent dans les années suivantes. La classification de Tanner permet d'évaluer précisément ces stades du développement pubertaire.

Variations géographiques et culturelles dans la croissance

Les études épidémiologiques révèlent d'importantes disparités dans la taille moyenne des adolescents selon les régions du monde. Ces variations ne s'expliquent pas uniquement par la génétique mais reflètent également les conditions socio-économiques, l'accès aux soins et les habitudes alimentaires. L'industrialisation et l'amélioration générale des conditions de vie ont entraîné une tendance séculaire à l'augmentation de la taille moyenne, bien que ce phénomène semble ralentir ou s'arrêter dans certains pays développés où un plateau a été atteint.

Les études épidémiologiques révèlent d'importantes disparités dans la taille moyenne des adolescents selon les régions du monde. Ces variations ne s'expliquent pas uniquement par la génétique mais reflètent également les conditions socio-économiques, l'accès aux soins et les habitudes alimentaires. L'industrialisation et l'amélioration générale des conditions de vie ont entraîné une tendance séculaire à l'augmentation de la taille moyenne, bien que ce phénomène semble ralentir ou s'arrêter dans certains pays développés où un plateau a été atteint.

Influence de l'alimentation sur le développement physique

L'alimentation constitue un déterminant majeur du développement statural des adolescents. Une nutrition équilibrée, riche en protéines, vitamines et minéraux, favorise une croissance optimale. À l'inverse, la malnutrition ou les carences spécifiques peuvent compromettre le potentiel de croissance, même chez des individus génétiquement prédisposés à une grande taille. Le lien entre obésité et puberté fait l'objet de nombreuses recherches, avec des observations suggérant qu'un excès de masse adipeuse peut influencer l'âge d'apparition des caractères sexuels secondaires, particulièrement chez les filles. Cette relation complexe implique notamment la leptine, hormone produite par le tissu adipeux, qui joue un rôle important dans la mise en place de la fonction reproductive.

Impact des facteurs socio-économiques sur la taille des adolescents

Le niveau socio-économique influence significativement le développement statural des adolescents à travers plusieurs mécanismes. L'accès à une alimentation de qualité, aux soins médicaux préventifs et à de meilleures conditions de vie génère des disparités mesurables. Le stress chronique lié à la précarité peut également affecter la croissance en perturbant l'équilibre hormonal. Des études longitudinales ont démontré que les écarts de taille entre différentes classes sociales persistent à l'adolescence, malgré les politiques de santé publique visant à réduire ces inégalités. Ces observations soulignent l'importance d'une approche globale considérant tant l'environnement que la génétique pour comprendre pleinement les mécanismes de la croissance.

Suivi médical de la croissance à l'adolescence

Le suivi régulier de la croissance constitue un aspect fondamental de la surveillance médicale des adolescents. Il permet de détecter précocement d'éventuels troubles du développement et d'intervenir avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. La fréquence des consultations peut varier selon les pays et les systèmes de santé, mais un examen annuel représente généralement un minimum pour évaluer correctement la trajectoire de croissance d'un jeune pendant cette période de transformations rapides.

Outils de mesure et courbes de référence par âge et sexe

Les professionnels de santé disposent d'outils standardisés pour évaluer la croissance des adolescents. Les courbes de référence, spécifiques à chaque sexe, permettent de situer un individu par rapport à la population générale et de suivre sa progression dans le temps. L'âge physiologique, concept plus pertinent que l'âge chronologique, peut être évalué par des techniques comme la radiographie du poignet qui estime la maturation osseuse avec une marge d'erreur de 3 à 6 mois. Cette mesure aide à anticiper le potentiel de croissance restant et à contextualiser le développement pubertaire. Les nouvelles technologies permettent désormais des mesures de plus en plus précises et des modélisations prédictives personnalisées.

Détection des anomalies de croissance à 13 ans

L'âge de 13 ans représente une période charnière pour détecter d'éventuels troubles de la croissance, notamment chez les adolescents qui s'écartent significativement des courbes de référence. Les médecins s'inquiètent particulièrement des enfants dont la taille se situe en dessous de la limite basse de la courbe ou dont la vitesse de croissance ralentit de façon anormale. Diverses pathologies peuvent être à l'origine de ces anomalies, des maladies génétiques comme le syndrome de Turner aux déficits hormonaux en passant par des affections chroniques affectant différents organes. Une prise en charge précoce, parfois par un traitement à l'hormone de croissance, peut permettre d'améliorer considérablement le pronostic statural. La recherche continue d'identifier de nouveaux biomarqueurs prédictifs de l'évolution de la croissance et de l'efficacité des traitements.